Capítulo 9

LA POLÍTICA GLOBAL DE LAS CIVILIZACIONES

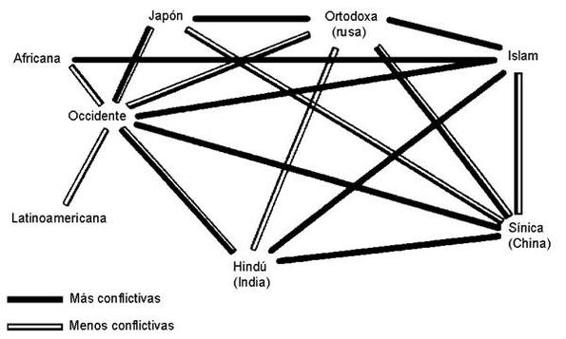

Las civilizaciones son las últimas tribus humanas y el choque de civilizaciones es un conflicto tribal a escala planetaria. En el mundo emergente, Estados y grupos de dos civilizaciones diferentes pueden establecer conexiones y coaliciones limitadas, ad hoc, tácticas, para promover sus intereses contra entidades de una tercera civilización o bien por otros fines compartidos. Sin embargo, las relaciones entre grupos de diferentes civilizaciones casi nunca serán estrechas, sino habitualmente frías y, con frecuencia, hostiles. Las conexiones heredadas del pasado entre Estados de diferentes civilizaciones, como las alianzas militares de la guerra fría, es probable que se debiliten o se esfumen. Las esperanzas de lograr «asociaciones» estrechas entre civilizaciones, tal y como una vez las establecieron para Rusia y Estados Unidos sus líderes, no se cumplirán. Las relaciones que están surgiendo entre civilizaciones variarán normalmente de lo distante a lo violento, situándose la mayoría de las veces entre ambos extremos. En muchos casos, es probable que se aproximen a la «paz fría» que, según advertía Boris Yeltsin, podría ser el futuro de las relaciones entre Rusia y Occidente. Otras relaciones intercivilizatorias podrían aproximarse a una situación de «guerra fría». La expresión la guerra fría fue acuñada por los españoles en el siglo xiii para describir su «incómoda convivencia» con los musulmanes en el Mediterráneo, y en los años noventa del siglo xx muchos vieron surgir de nuevo una «guerra fría civilizatoria» entre el islam y Occidente.1 En un mundo de civilizaciones, no será ésta la única relación que pueda caracterizarse con ese término. Paz fría, guerra fría, guerra comercial, cuasiguerra, paz insegura, relaciones turbulentas, rivalidad intensa, convivencia competitiva, carreras de armamento: estas expresiones son las descripciones más probables de las relaciones entre entidades de diferentes civilizaciones. La confianza y la amistad serán raras.

Los conflictos intercivilizatorios adoptan dos formas. En el plano particular o micronivel, los conflictos de línea de fractura se producen entre Estados vecinos pertenecientes a civilizaciones diferentes, entre grupos de diferentes civilizaciones dentro de un Estado, y entre grupos que, como en las antiguas Unión Soviética y Yugoslavia, están intentando crear nuevos Estados a partir de las ruinas de otros viejos. Los conflictos de línea de fractura predominan de forma particular entre musulmanes y no musulmanes. Las razones y la naturaleza y dinámica de estos conflictos se examinan en los capítulos 10 y 11. En el plano mundial o universal, los conflictos de Estados centrales se producen entre los grandes Estados de diferentes civilizaciones. Los problemas presentes en dichos conflictos son los clásicos de la política internacional, por ejemplo:

1. la influencia relativa en la configuración de los acontecimientos mundiales y en las actuaciones de organismos internacionales de ámbito universal como la ONU, el FMI y el Banco Mundial;

2. el poder militar relativo, que se manifiesta en controversias sobre no proliferación y la limitación de armamentos, así como en carreras de armamento;

3. el poder y bienestar económico, manifestado en disputas sobre comercio, inversiones y otras cuestiones;

4. la población que obliga a un Estado perteneciente a una civilización a proteger a personas emparentadas con ella que habitan en otra civilización, a discriminar negativamente a personas de otra civilización o a expulsar de su territorio a personas de otra civilización;

5. los valores y la cultura, sobre los cuales surgen conflictos cuando un Estado intenta promover o imponer sus valores a personas de otra civilización;

6. ocasionalmente, el territorio, donde los Estados centrales se convierten en combatientes de vanguardia en los conflictos de línea de fractura.

Estos problemas son, por supuesto, las fuentes de conflicto entre los seres humanos a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando están implicados Estados de diferentes civilizaciones, las diferencias culturales agudizan el conflicto. En su rivalidad, los Estados centrales intentan atraerse a los miembros de su civilización, establecer alianzas con Estados de terceras civilizaciones, promover la división y las deserciones dentro de las civilizaciones rivales, y usar la mezcla apropiada de medidas diplomáticas, políticas, económicas, acciones encubiertas y estímulos propagandísticos y coacciones para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, es improbable que los Estados centrales usen la fuerza militar directamente contra otro de ellos, salvo en situaciones tales como las que se han dado en Oriente Medio y el subcontinente asiático, donde lindan uno con otro en una línea de fractura o de fractura entre civilizaciones. De otro modo, las guerras entre Estados centrales sólo es probable que se produzcan en dos circunstancias. Podrían darse, en primer lugar, a partir de la intensificación de conflictos de línea de fractura entre grupos locales, desde el momento en que grupos afines, entre ellos los Estados centrales, acudan en apoyo de los combatientes locales. Sin embargo, esta posibilidad crea un estímulo mayor para que los Estados centrales de las civilizaciones rivales contengan o resuelvan el conflicto de línea de fractura.

En segundo lugar, una guerra entre Estados centrales podría resultar de cambios en el equilibrio mundial del poder entre civilizaciones. Dentro de la civilización griega, el creciente poder de Atenas, como afirmó Tucídides, condujo a la guerra del Peloponeso; la historia de la civilización occidental está llena de «guerras hegemónicas» entre potencias en ascenso y en decadencia. La medida en que factores parecidos puedan estimular el conflicto entre los Estados centrales en ascenso y en decadencia de diferentes civilizaciones depende, en parte, de si el modo preferido en estas civilizaciones para que los Estados se ajusten al auge de una nueva potencia es buscar su contrapeso o subirse a su carro. Aunque subirse al carro puede ser más característico de las civilizaciones asiáticas, el ascenso de la potencia china podría generar esfuerzos por contrapesarla de Estados de otras civilizaciones, tales como los Estados Unidos, la India y Rusia. La guerra hegemónica ausente en la historia occidental es la guerra entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, y es de suponer que el cambio pacífico, de la pax britannica a la pax americana, se debió en gran parte al estrecho parentesco cultural de ambas sociedades. La ausencia de tal parentesco en el cambiante equilibrio de poder entre Occidente y China no convierte en cierto el conflicto armado, pero lo hace más probable. Así pues, el dinamismo del islam es la fuente continua de muchas guerras de línea de fractura relativamente pequeñas; el ascenso de China es la fuente potencial de una gran guerra intercivilizatoria protagonizada por Estados centrales.

Algunos occidentales, entre ellos el presidente Bill Clinton, han afirmado que Occidente no tiene problemas con el islam, sino sólo con los extremistas islamistas violentos. Mil cuatrocientos años de historia demuestran lo contrario. Las relaciones entre el islam y el cristianismo, tanto ortodoxo como occidental, han sido con frecuencia tempestuosas. Cada uno de ellos ha sido el Otro del otro. El conflicto del siglo xx entre la democracia liberal y el marxismo-leninismo es sólo un fenómeno histórico fugaz y superficial comparado con la relación continuada y profundamente conflictiva entre el islam y el cristianismo. A veces, la coexistencia pacífica ha prevalecido; más a menudo, sin embargo, la relación ha sido de guerra fría y de diversos grados de guerra caliente. La «dinámica histórica», comenta John Esposito, «...encontró con frecuencia a las dos colectividades en competencia, y a veces enzarzadas en un combate a muerte por el poder, la tierra y las almas».2 A lo largo de los siglos, la fortuna de las dos religiones ha ascendido y decrecido en una serie de oleadas, pausas y contraoleadas momentáneas.

La expansión inicial árabe-islámica, desde principios del siglo vii a mediados del viii, estableció el dominio musulmán en el norte de África, la península Ibérica, Oriente Próximo y Oriente Medio, Persia y norte de la India. Durante dos siglos aproximadamente, las líneas divisorias entre el islam y el cristianismo se estabilizaron. Después, a finales del siglo xi, los cristianos reafirmaron su control del Mediterráneo occidental, conquistaron Sicilia, tomaron Toledo. En el 1095, la cristiandad puso en marcha las cruzadas, y durante un siglo y medio los potentados cristianos intentaron, cada vez con menor éxito, establecer el dominio cristiano en Tierra Santa y los territorios adyacentes de Oriente Próximo, y acabaron perdiendo Acre, su último bastión allí, en 1291. Mientras tanto, habían aparecido en escena los turcos otomanos. Primero debilitaron Bizancio y después conquistaron gran parte de los Balcanes, así como el norte de África, tomaron Constantinopla en 1453 y asediaron Viena en 1529. «Durante casi mil años», dice Bernard Lewis, «desde el primer desembarco moro en España hasta el segundo asedio turco de Viena, Europa estuvo bajo la amenaza constante del islam.»3 El islam es la única civilización que ha puesto en duda la supervivencia de Occidente, y lo ha hecho al menos dos veces.

En el siglo xv, sin embargo, la marea había empezado a cambiar. Los cristianos recuperaron poco a poco la península Ibérica, completando la tarea en Granada en 1492. Mientras tanto, las innovaciones europeas en navegación oceánica permitieron a los portugueses, y después a otros, evitar el centro de los territorios musulmanes y penetrar en el océano índico y más allá. Simultáneamente, los rusos pusieron fin a dos siglos de dominio tártaro. Posteriormente, los otomanos hicieron un último avance, asediando Viena de nuevo en 1683. Su fracaso marcó el comienzo de una larga retirada, que llevaría consigo la lucha de los pueblos ortodoxos de los Balcanes para liberarse del dominio otomano, la expansión del imperio de los Habsburgo y el espectacular avance de los rusos hasta el mar Negro y el Cáucaso. En el lapso de un siglo aproximadamente, «el flagelo de la cristiandad» se transformó en «el enfermo de Europa».4 Al término de la primera guerra mundial, Gran Bretaña, Francia e Italia dieron el golpe de gracia y establecieron su dominio directo o indirecto en todos los restantes países otomanos, exceptuando el territorio de la República Turca. En 1920, sólo cuatro países musulmanes —Turquía, Arabia Saudí, Irán y Afganistán— seguían siendo independientes de toda forma de dominio no musulmán.

El retroceso del colonialismo occidental, a su vez, comenzó lentamente en los años veinte y treinta, y se aceleró de forma espectacular en las circunstancias que resultaron de la segunda guerra mundial. El hundimiento de la Unión Soviética dio la independencia a algunas sociedades musulmanas más. Según una estimación, entre 1757 y 1919 se produjeron noventa y dos adquisiciones de territorio musulmán por parte de gobiernos no musulmanes. En 1995, sesenta y nueve de esos territorios estaban una vez más bajo dominio musulmán, y unos cuarenta y cinco Estados independientes tenían poblaciones mayoritariamente musulmanas. La naturaleza violenta de estas relaciones cambiantes se refleja en el hecho de que el 50 % de las guerras en las que estuvieron implicados dos Estados de religión diferente entre 1820 y 1929 fueron guerras entre musulmanes y cristianos.5

Las causas de esta tónica constante de conflicto no estriban en fenómenos transitorios, como la pasión cristiana del siglo xii o el fundamentalismo musulmán del siglo xx, sino que dimanan de la naturaleza de estas dos religiones y de las civilizaciones basadas en ellas. Por una parte, el conflicto era fruto de la diferencia, particularmente la concepción musulmana del islam como forma de vida que trasciende y une la religión y la política, frente al concepto cristiano occidental de los reinos separados de Dios y el César. Sin embargo, el conflicto también se debía a sus semejanzas. Ambas son religiones monoteístas que, a diferencia de las politeístas, no pueden asimilar fácilmente deidades adicionales, y que ven el mundo en términos dualistas, de «nosotros y ellos». Ambas son universalistas, y pretenden ser la única fe verdadera que todos los seres humanos deben abrazar. Ambas son religiones misioneras proselitistas que creen que sus adeptos tiene la obligación de convertir a los no creyentes a esa única fe verdadera. Desde sus orígenes, el islam se difundió mediante conquista, y también el cristianismo cuando tuvo la oportunidad. Los conceptos paralelos de yihad y «cruzada», no sólo las asemeja, sino que distingue estos dos credos de todas las demás principales religiones del mundo. El islam y el cristianismo, junto con el judaísmo, tienen visiones teleológicas de la historia, en contraste con las visiones cíclicas o estáticas predominantes en otras civilizaciones.

El grado de conflicto violento entre el islam y el cristianismo ha variado a lo largo del tiempo, influido por el crecimiento y declive demográfico, los progresos económicos, el cambio tecnológico y la intensidad del compromiso religioso. La difusión del islam en el siglo vii estuvo acompañada por migraciones masivas de pueblos árabes, a una «escala y velocidad» sin precedentes, a los territorios de los imperios bizantino y sasánida. Pocos siglos más tarde, las cruzadas fueron en gran parte el resultado del crecimiento económico, el aumento de la población y el «renacimiento cluniacense» en la Europa del siglo xi, que posibilitaron la movilización de grandes contingentes de caballeros y campesinos para la marcha hacia Tierra Santa. Cuando la primera cruzada llegó a Constantinopla, escribía un observador bizantino, parecía como si «Occidente entero, incluidas todas las tribus de los bárbaros que viven desde más allá del mar Adriático hasta las Columnas de Hércules, hubiera iniciado una migración masiva y estuviera en camino, prorrumpiendo en Asia como una masa compacta, con todas sus pertenencias».6 En el siglo xix, un espectacular crecimiento de la población volvió a producir una erupción europea, generando la mayor migración de la historia, que fluyó hacia territorios musulmanes y también hacia otros.

Una confluencia parecida de factores ha incrementado el conflicto entre el islam y Occidente a finales del siglo xx. En primer lugar, el crecimiento de la población musulmana ha generado gran cantidad de jóvenes desempleados y descontentos que se convierten en adeptos de causas islamistas, ejercen presión sobre las sociedades vecinas y emigran a Occidente. En segundo lugar, el Resurgimiento islámico ha dado a los musulmanes una confianza renovada en el carácter y validez distintivos de su civilización y sus valores en comparación con los de Occidente. En tercer lugar, los esfuerzos simultáneos de Occidente por universalizar sus valores e instituciones, mantener su superioridad militar y económica e intervenir en conflictos en el mundo musulmán generan un profundo resentimiento entre los musulmanes. En cuarto lugar, el hundimiento del comunismo acabó con un enemigo común de Occidente y el islam y convirtió a ambos en la principal amenaza a la vista para el otro. En quinto lugar, el creciente contacto y mezcla entre musulmanes y occidentales estimula en cada uno un sentido nuevo de su propia identidad y de cómo ésta difiere de la del otro. La interacción y la mezcla exacerban las diferencias acerca de los derechos de los miembros de una civilización en un país dominado por miembros de la otra civilización. Dentro de las sociedades tanto musulmanas como cristianas la tolerancia para con el otro decayó acusadamente en los años ochenta y noventa.

Así, las causas del renovado conflicto entre el islam y Occidente estriban en cuestiones fundamentales de poder y cultura. Kto? Kovo? ¿Quién ha de dominar? ¿Quién ha de ser dominado? La pregunta central de la política según Lenin es la raíz de la pugna entre el islam y Occidente. Sin embargo, está el conflicto adicional, que Lenin habría considerado insignificante, entre dos versiones diferentes de lo que está bien y lo que está mal y, en consecuencia, sobre quién tiene razón y quién se equivoca. Mientras el islam siga siendo islam (como así será) y Occidente siga siendo Occidente (cosa que es más dudosa), este conflicto fundamental entre dos grandes civilizaciones y formas de vida continuará definiendo sus relaciones en el futuro lo mismo que las ha definido durante los últimos catorce siglos.

Estas relaciones se ven más enturbiadas aún por varias cuestiones esenciales en las que sus posturas difieren o entran en conflicto. Históricamente, una cuestión importante fue el control del territorio, pero ahora es relativamente insignificante. De veintiocho conflictos de línea de fractura que se produjeron a mediados de los noventa entre musulmanes y no musulmanes, diecinueve tuvieron lugar entre musulmanes y cristianos. Once fueron con cristianos ortodoxos, y siete con adeptos del cristianismo occidental en África y el sudeste asiático. Sólo uno de estos conflictos violentos, o potencialmente violentos, el producido entre croatas y bosnios, se produjo siguiendo exactamente la línea de fractura entre Occidente y el islam. El final efectivo del imperialismo territorial occidental y la ausencia hasta ahora de una renovada expansión territorial musulmana han producido una segregación geográfica de modo que sólo en unos pocos lugares de los Balcanes limitan directamente entre sí los mundos occidental y musulmán. Los conflictos entre Occidente y el islam se centran, pues, menos en el territorio que en cuestiones más amplias de relación entre civilizaciones, tales como la proliferación de armas, los derechos humanos y la democracia, la emigración, el terrorismo islamista y la intervención occidental.

Después de la guerra fría, este antagonismo histórico cobró nueva vida, y la creciente intensidad de este choque ha sido ampliamente reconocida por miembros de ambas colectividades. En 1991, por ejemplo, el distinguido analista inglés, Barry Buzan, veía muchas razones para afirmar que estaba empezando a manifestarse una guerra fría societal «entre Occidente y el islam, en la que Europa estaría en primera línea».

Esta circunstancia tiene que ver en parte con la contraposición entre valores laicos y religiosos, en parte con la rivalidad histórica entre la cristiandad y el islam, en parte con los resentimientos por el dominio occidental de la estructuración política poscolonial de Oriente Próximo y Oriente Medio, y en parte con la amargura y humillación de la comparación odiosa entre los logros de las civilizaciones islámica y occidental en los últimos dos siglos.

Además, señaló, una «guerra fría societal con el islam serviría para fortalecer la identidad europea en conjunto en un momento crucial para el proceso de la unión europea». De ahí que «pueda muy bien haber en Occidente un grupo numeroso dispuesto, no sólo a apoyar una guerra fría societal con el islam, sino a adoptar posturas que la alienten». En 1990, Bernard Lewis, importante estudioso occidental del islam, analizaba «Las raíces de la ira musulmana», y concluía:

Actualmente debemos tener claro que nos enfrentamos a una disposición de ánimo y a un movimiento que trascienden en mucho el plano de los problemas y de las medidas y los gobiernos que las adoptan. Es nada menos que un choque de civilizaciones —esa reacción quizá irracional, pero ciertamente histórica, de un antiguo rival contra nuestra herencia judeo-cristiana, nuestro presente laico y la expansión de ambos por todo el mundo—. Es de importancia crucial que, por nuestra parte, eso no nos mueva a una reacción igualmente histórica, pero también igualmente irracional, contra ese rival.7

Observaciones parecidas llegaban del mundo islámico. «Hay signos inequívocos» —afirmó un importante periodista egipcio, Mohammed Sid-Ahmed, en 1994—, «de un choque cada vez mayor entre la ética occidental judeo-cristiana y el movimiento de renacimiento islámico, que actualmente se extiende del Atlántico, al oeste, hasta China, al este.» Un destacado musulmán indio predijo en 1992: «[E]stá claro que la siguiente confrontación [de Occidente] va a producirse con el mundo musulmán. Es en la extensión de las naciones islámicas, desde el Magreb a Paquistán, donde comenzará la lucha por un nuevo orden mundial». Para un importante abogado tunecino, esa lucha estaba ya en marcha: «El colonialismo intentó deformar todas las tradiciones culturales del islam. Yo no soy islamista. No creo que haya aquí un conflicto entre religiones. Hay un conflicto entre civilizaciones».8

En los años ochenta y noventa, la tendencia general en el islam ha seguido una dirección antioccidental. En parte, ésta es la consecuencia natural del Resurgimiento islámico y la reacción contra lo que se considera gharbzadegi u «occidentoxicación» de las sociedades musulmanas. La «reafirmación del islam, sea cual sea su forma sectaria concreta, supone el repudio de la influencia europea y estadounidense en la sociedad, política y moralidad locales».9 En el pasado, los líderes musulmanes decían de vez en cuando a su gente: «Debemos occidentalizarnos». Sin embargo, si algún líder musulmán ha dicho eso en el último cuarto del siglo xx, es una figura aislada. De hecho, es difícil encontrar declaraciones de musulmanes, sean políticos, funcionarios, académicos, hombres de negocios o periodistas, en las que alaben los valores e instituciones occidentales. Por el contrario, insisten en las diferencias entre su civilización y la occidental, en la superioridad de su cultura y la necesidad de mantener la integridad de dicha cultura contra el violento ataque occidental. Los musulmanes temen y se indignan ante el poder occidental y la amenaza que supone para su sociedad y sus creencias. Consideran la cultura occidental materialista, corrupta, decadente e inmoral. También la juzgan seductora, y por ello insisten más aún en la necesidad de resistir a su fuerza de sugestión sobre la forma de vida musulmana. Cada vez más, los musulmanes atacan a Occidente, no porque sea adepto de una religión imperfecta y errónea (pese a todo, es una «religión del libro»), sino porque no se adhiere a ninguna religión en absoluto. A los ojos musulmanes, el laicismo, la irreligiosidad y, por tanto, la inmoralidad occidentales son males peores que el cristianismo occidental que los produjo. En la guerra fría, Occidente etiquetó a su oponente como «comunismo sin Dios»; en el conflicto de civilizaciones posterior a la guerra fría, los musulmanes ven a su oponente como «Occidente sin Dios».

Estas imágenes de un Occidente arrogante, materialista, represivo, brutal y decadente no sólo las tienen imanes fundamentalistas, sino también aquellos a quienes muchos en Occidente considerarían sus aliados y partidarios naturales. Pocos libros de autores musulmanes publicados en los años noventa, por ejemplo, recibieron el elogio otorgado a la obra de Fatima Mernissi islam and Democracy, generalmente saludado por los occidentales como la valiente declaración de una mujer musulmana moderna y liberal.10 Sin embargo, el retrato de Occidente contenido en ese volumen difícilmente podría ser menos halagador. Occidente es «militarista» e «imperialista» y ha «traumatizado» a otras naciones mediante «el terror colonial» (págs. 3, 9). El individualismo, sello de la cultura occidental, es «la fuente de toda aflicción» (pág. 8). El poder occidental es temible. Occidente «solo decide si los satélites serán usados para educar a los árabes o para arrojarles bombas... Aplasta nuestras posibilidades e invade nuestras vidas con sus productos importados y películas televisadas que inundan las ondas... Es un poder que nos aplasta, asedia nuestros mercados y controla nuestros más simples recursos, iniciativas y capacidades. Así es como veíamos nuestra situación, y la guerra del Golfo convirtió nuestra impresión en certidumbre» (págs. 146-147). Occidente «crea su poder mediante la investigación militar» y después vende los productos de dicha investigación a países subdesarrollados que son sus «consumidores pasivos». Para liberarse de este servilismo, el islam debe conseguir sus propios ingenieros y científicos, construir sus propias armas (que sean nucleares o convencionales, la autora no lo especifica) y «liberarse de la dependencia militar respecto a Occidente» (págs. 43-44). Éstos, insistimos en ello, no son los puntos de vista de un ayatolá con barba y capucha.

Sean cuales sean sus opiniones políticas o religiosas, los musulmanes están de acuerdo en que existen diferencias básicas entre su cultura y la cultura occidental. Como dice Sheik Ghanoushi, «El punto fundamental es que nuestras sociedades están basadas en valores distintos que las de Occidente». Los estadounidenses «vienen aquí», decía un representante oficial egipcio, «y quieren que seamos como ellos. No entienden nada de nuestros valores o nuestra cultura». «[N]osotros somos diferentes», coincidía un periodista egipcio. «Tenemos un trasfondo diferente, una historia diferente. Por eso tenemos derecho a futuros diferentes.» Tanto publicaciones populares como intelectualmente serias hablan reiteradamente de lo que supuestamente son conjuras y maquinaciones occidentales para subordinar, humillar y socavar las instituciones y cultura islámicas.11

La reacción contra Occidente se puede ver, no sólo en el empuje intelectual fundamental del Resurgimiento islámico, sino también en el cambio de actitud respecto a Occidente de los gobiernos de países musulmanes. Los gobiernos inmediatamente poscoloniales eran generalmente occidentales en sus ideologías y programas políticos y económicos y prooccidentales en su política exterior, con excepciones parciales, como Argelia e Indonesia, donde la independencia fue el resultado de una revolución nacionalista. Sin embargo, en Irak, Libia, Yemen, Siria, Irán, Sudán, Líbano y Afganistán, los gobiernos prooccidentales fueron dando paso, uno a uno, a gobiernos menos identificados con Occidente o explícitamente antioccidentales. Cambios menos espectaculares en la misma dirección tuvieron lugar en la orientación y alineamiento de otros Estados, entre ellos Túnez, Indonesia y Malaisia. Los dos aliados militares más incondicionales que los Estados Unidos tuvieron entre los musulmanes durante la guerra fría, Turquía y Paquistán, están bajo presión política interna de los islamistas y sus vínculos con Occidente cada vez se ven sometidos a una tensión mayor.

En 1995, el único Estado musulmán claramente más prooccidental que diez años antes era Kuwait. Actualmente, los amigos íntimos de Occidente en el mundo musulmán son, o militarmente dependientes de él, como Kuwait, Arabia Saudí y los emiratos del Golfo, o económicamente dependientes, como Egipto y Argelia. A finales de los años 80, los regímenes comunistas de Europa del este se hundieron cuando quedó patente que la Unión Soviética ya no podía, o no quería, proporcionarles apoyo económico ni militar. Si quedara patente que Occidente ya no quiere mantener sus regímenes satélites musulmanes, es probable que éstos sufrieran un destino parecido.

El creciente antioccidentalismo musulmán ha ido paralelo a la inquietud occidental cada vez mayor por la «amenaza islámica» que supone particularmente el extremismo musulmán. El islam es considerado fuente de proliferación nuclear, de terrorismo y, en Europa, de inmigrantes no deseados. Estas inquietudes son compartidas tanto por la población como por los dirigentes. Ante la pregunta, realizada en noviembre de 1994, de si el «renacimiento islámico» era una amenaza para los intereses de los EE.UU. en Oriente Medio, por ejemplo, el 61 % de una muestra de 35.000 estadounidenses interesados en política exterior dijeron sí, y sólo un 28 % no. Un año antes, cuando se preguntó qué país representaba un mayor peligro para los Estados Unidos, una muestra de la población seleccionada al azar escogió Irán, China e Irak como los tres primeros de la lista. Así mismo, cuando en 1994 se pidió que identificaran «amenazas graves» para los Estados Unidos, el 72 % de la población y el 61 % de los encargados de la política exterior dijeron que la proliferación nuclear, y el 69 % de la población y el 33% de los dirigentes, que el terrorismo internacional (dos problemas generalmente asociados con el islam). Además, el 33 % de la población y el 39 % de los líderes veían una amenaza en la posible expansión del fundamentalismo islámico. Los europeos tienen actitudes semejantes. En la primavera de 1991, por ejemplo, el 51 % de los franceses decían que la principal amenaza para Francia era la procedente del sur, y sólo un 8 % decían que procedía del este. Los cuatro países a los que los franceses temían más eran todos musulmanes: Irak, el 52 %; Irán, el 35 %; Libia, el 26 %; y Argelia, el 22 %.12 Los líderes políticos occidentales, entre ellos el canciller alemán y el Primer ministro francés, expresaban inquietudes semejantes, y el secretario general de la OTAN declaró en 1995 que el fundamentalismo islámico era para Occidente «al menos tan peligroso como [lo había sido] el comunismo», y un «miembro muy relevante» del gobierno de Clinton señaló al islam como el rival de Occidente a escala mundial.13

Con la práctica desaparición de una amenaza militar procedente del este, la planificación de la OTAN va cada vez más encaminada hacia potenciales amenazas procedentes del sur. «El flanco sur», decía un analista del ejército de los EE.UU. en 1992, está reemplazando al frente central y «se está convirtiendo rápidamente en la nueva primera línea de la OTAN.» Para hacer frente a estas amenazas procedentes del sur, los miembros meridionales de la OTAN —Italia, Francia, España y Portugal— iniciaron conjuntamente maniobras y planificación militares y, al mismo tiempo, establecieron consultas con los gobiernos del Magreb sobre los modos de parar a los extremistas islamistas. Estas amenazas proporcionaron también una base lógica para mantener una importante presencia militar estadounidense en Europa. «Aunque las fuerzas de los EE.UU. en Europa no son la panacea para los problemas creados por el islam fundamentalista», decía un antiguo funcionario de alto rango de los EE.UU., «dichas fuerzas proyectan una alargada sombra sobre la planificación militar en toda la zona. ¿Recuerdan el exitoso despliegue de las fuerzas estadounidenses, francesas y británicas desde Europa en la guerra del Golfo de 1990-1991? Los habitantes de la región sí.»14 Y, podría haber añadido, lo recuerdan con temor, resentimiento y odio.

Dadas las impresiones que musulmanes y occidentales tienen habitualmente unos de otros, y sumado el ascenso del extremismo islamista, apenas resulta sorprendente que tras la revolución iraní de 1979 estallara una cuasiguerra entre civilizaciones, entre el islam y Occidente. Es una cuasiguerra por tres razones. En primer lugar, no ha luchado todo el islam con todo Occidente. Dos Estados fundamentalistas (Irán, Sudán), tres Estados no fundamentalistas (Irak, Libia, Siria), más una larga serie de organizaciones islamistas, con apoyo financiero de otros países musulmanes como Arabia Saudí, han estado combatiendo a los Estados Unidos y, a veces, a Gran Bretaña, Francia y otros Estados y grupos occidentales, así como a Israel y los judíos en general. En segundo lugar, es una cuasiguerra porque, aparte de la guerra del Golfo de 1990-1991, se ha combatido con medios limitados: terrorismo, por una parte, y potencial aéreo, operaciones secretas y sanciones económicas, por la otra. En tercer lugar, es una cuasiguerra porque, aun cuando la violencia ha sido continuada, no ha sido continua. Ha funcionado con acciones intermitentes por un lado que provocan reacciones por el otro. Sin embargo, una cuasiguerra sigue siendo una guerra. Aun excluyendo las decenas de miles de soldados y civiles iraquíes muertos por el bombardeo occidental en enero-febrero de 1991, las muertes y otras víctimas ciertamente se contarían por miles, y se produjeron prácticamente cada año desde 1979. En esta cuasiguerra han resultado muertos muchos más occidentales que los que resultaron muertos en la «verdadera» guerra del Golfo.

Además, ambas partes han reconocido que este conflicto es una guerra. Primero, Jomeini declaraba precisamente que «Irán está realmente en guerra con Estados Unidos»,15 y Gadafi proclama con regularidad la guerra santa contra Occidente. Los líderes musulmanes de otros grupos y Estados extremistas han hablado en términos semejantes. Por el lado occidental, los Estados Unidos han clasificado a siete países como «Estados terroristas»: cinco de ellos son musulmanes (Irán, Irak, Siria, Libia, Sudán); Cuba y Corea del Norte son los otros. Esto, en efecto, los señala como enemigos, porque están atacando a los Estados Unidos y a sus amigos con las armas más eficaces de que disponen, y así se reconoce la existencia de un estado de guerra con ellos. Además, los representantes de los EE.UU. se refieren reiteradamente a estos países como Estados «fuera de la ley», «de violentas reacciones» y «delincuentes», situándolos con ello fuera del orden internacional civilizado y convirtiéndolos en blanco legítimo de medidas multilaterales o unilaterales hostiles a ellos. El gobierno de los Estados Unidos acusó a quienes pusieron la bomba del World Trade Center de intentar «promover una guerra de terrorismo urbano contra los Estados Unidos» y afirmó que los conspiradores acusados de planear ulteriores atentados con bomba en Manhattan eran «soldados» en una lucha «que entrañaba una guerra» contra los Estados Unidos. Si los musulmanes declaran que Occidente hace la guerra al islam, y los occidentales afirman que ciertos grupos islámicos hacen la guerra a Occidente, parece razonable concluir que está en marcha algo muy parecido a una guerra.

En esta cuasiguerra, cada bando se ha aprovechado de sus propias fuerzas y de las debilidades de la otra parte. Militarmente, ha sido en buena medida una guerra de terrorismo contra poderío aéreo. Los activistas islámicos entregados de lleno a su misión se sirven del carácter abierto de las sociedades de Occidente para colocar coches bomba en blancos seleccionados. Los combatientes islámicos traman el asesinato de occidentales destacados; los Estados Unidos urden el derrocamiento de los regímenes islámicos extremistas. Durante los quince años que mediaron entre 1980 y 1995, según el Ministerio de Defensa estadounidense, los Estados Unidos llevaron a cabo diecisiete operaciones militares en Oriente Próximo y Oriente Medio, todas ellas dirigidas contra musulmanes. No se ha producido ninguna otra pauta comparable de operaciones militares estadounidenses contra el pueblo de cualquier otra civilización.

Hasta la fecha, dejando aparte la guerra del Golfo, cada bando ha mantenido la intensidad de la violencia en niveles razonablemente bajos, y se ha abstenido de calificar estos actos violentos como actos de guerra que requirieran una reacción total. «Si Libia ordenara a uno de sus submarinos hundir un transatlántico estadounidense», decía The Economist, «los Estados Unidos lo considerarían un acto de guerra por parte de un gobierno, no buscarían la extradición del comandante del submarino. En principio, la colocación y posterior detonación de una bomba en un avión de pasajeros por parte de los servicios secretos libios no es diferente.»16 Los combatientes en esta guerra emplean contra los del otro bando tácticas mucho más violentas que las utilizadas en la guerra fría por los Estados Unidos y la Unión Soviética directamente uno contra otro. Salvo raras excepciones, ninguna de las dos superpotencias emprendió acciones deliberadas que implicasen la muerte de civiles o tan siquiera la pérdida de propiedades militares de la otra. Sin embargo, en la cuasiguerra esto sucede a menudo.

Los líderes estadounidenses afirman que los musulmanes implicados en esta cuasiguerra son una pequeña minoría, cuya violencia rechaza la gran mayoría de los musulmanes moderados. Esto puede ser verdad, pero no hay pruebas que lo apoyen. Las protestas contra la violencia antioccidental han brillado casi totalmente por su ausencia en los países musulmanes. Los gobiernos musulmanes, incluso los gobiernos bunkerizados amistosos para con Occidente y dependientes de él, se han mostrado sorprendentemente reticentes a la hora de condenar actos terroristas contra Occidente. Por otro lado, los gobiernos y las sociedades de Europa han apoyado en gran medida, y rara vez han criticado, las acciones que los Estados Unidos han llevado a cabo contra sus adversarios musulmanes, en sorprendente contraste con la tenaz oposición que expresaron a menudo frente a las acciones estadounidenses contra la Unión Soviética y el comunismo durante la guerra fría. En conflictos de civilización, a diferencia de lo que ocurre en los ideológicos, los parientes respaldan a sus parientes.

El problema subyacente para Occidente no es el fundamentalismo islámico. Es el islam, una civilización diferente cuya gente está convencida de la superioridad de su cultura y está obsesionada con la inferioridad de su poder. El problema para el islam no es la CIA o el Ministerio de Defensa de los EE.UU. Es Occidente, una civilización diferente cuya gente está convencida de la universalidad de su cultura y cree que su poder superior, aunque en decadencia, les impone la obligación de extender esta cultura por todo el mundo. Éstos son los ingredientes básicos que alimentan el conflicto entre el islam y Occidente.

El caldero de las civilizaciones. Los cambios económicos en Asia, particularmente en el este asiático, son uno de los acontecimientos más importantes en el mundo de la segunda mitad del siglo xx. En los años noventa, este desarrollo económico había generado ya una euforia económica entre muchos observadores que veían el este de Asia y la totalidad de las costas del Pacífico unidas mediante redes comerciales en constante expansión que asegurarían la paz y la armonía entre las naciones. Este optimismo se basaba en la suposición, sumamente dudosa, de que el intercambio comercial es invariablemente una fuerza de paz. Sin embargo, las cosas no son así. El crecimiento económico crea inestabilidad política dentro de los países y entre unos países y otros, y altera el equilibrio de poder entre países y regiones. El intercambio económico pone a la gente en contacto; no les pone de acuerdo. Con frecuencia, a lo largo de la historia, ha generado una conciencia más profunda de las diferencias entre los pueblos y ha estimulado los temores mutuos. El comercio entre países produce tanto conflicto como provecho. Si la experiencia del pasado es válida, el fulgor económico de Asia dará como resultado una Asia de sombras políticas, una Asia de inestabilidad y conflicto.

El desarrollo económico de Asia y la creciente confianza de las sociedades asiáticas en sí mismas están trastornando la política internacional al menos de tres maneras. En primer lugar, el desarrollo económico posibilita a los Estados asiáticos aumentar su poder militar, fomenta la incertidumbre respecto a las futuras relaciones entre estos países y pone en primer plano problemas y rivalidades que habían quedado relegadas durante la guerra fría, arrojando así una sombra de conflicto e inestabilidad potenciales sobre la región. En segundo lugar, el desarrollo económico incrementa la intensidad de los conflictos entre las sociedades asiáticas y Occidente, principalmente los Estados Unidos, y refuerza la capacidad de las sociedades asiáticas para imponerse en tales pugnas. En tercer lugar, el crecimiento económico de la mayor potencia de Asia incrementa la influencia china en la región y la probabilidad de que China reafirme su hegemonía tradicional en el este de Asia, obligando con ello a otras naciones, bien a «subirse a su carro» y adaptarse a estas nuevas circunstancias, bien a «hacer de contrapeso» e intentar contener la influencia china.

Durante los varios siglos de dominio occidental, las relaciones internacionales consideradas importantes eran un juego occidental en el que participaban las principales potencias occidentales, a las que se sumaron, en alguna medida, primero Rusia en el siglo xviii y después Japón en el xx. Europa fue el principal foro de conflicto y cooperación entre las grandes potencias, e incluso, durante la guerra fría, la principal línea de confrontación de las superpotencias estaba en el corazón de Europa. En la medida en que las relaciones internacionales consideradas importantes en el mundo de posguerra fría tienen un territorio principal propio, dicho territorio es Asia y particularmente el este de Asia. Asia es el caldero de las civilizaciones. Sólo el este asiático contiene sociedades pertenecientes a seis civilizaciones —japonesa, sínica, ortodoxa, budista, musulmana y occidental—, y el sur de Asia añade el hinduismo. Los Estados centrales de cuatro civilizaciones, Japón, China, Rusia, los Estados Unidos, son actores principales en el este asiático; el sur de Asia añade la India; e Indonesia es una potencia musulmana en alza. Además, el este asiático incluye varias potencias de nivel medio con una fuerza económica cada vez mayor, tales como Corea del Sur, Taiwán y Malaisia, más un Vietnam potencialmente fuerte. El resultado es un régimen muy complejo de relaciones internacionales, semejantes en muchos sentidos a las que existían en los siglos xviii y xix en Europa, y cargadas con toda la fluidez e incertidumbre que caracterizan las situaciones con múltiples polos.

La naturaleza del este asiático, rica en potencias y civilizaciones, la distingue de Europa Occidental, y las diferencias económicas y políticas refuerzan este contraste. Todos los países de Europa Occidental son democracias estables, tienen economías de mercado y grados elevados de desarrollo económico. A mediados de los años noventa, el este de Asia contaba con una sola democracia estable, varias democracias nuevas e inestables, cuatro de las cinco dictaduras comunistas que quedaban en el mundo, más gobiernos militares, dictaduras personales y sistemas autoritarios de partido dominante único. Los grados de desarrollo económico varían de los de Japón y Singapur a los de Vietnam y Corea del Norte. Existía una tendencia general hacia la creación de mercados y la apertura económica, pero los sistemas económicos todavía recorren toda la gama, desde la economía dirigida de Corea del Norte, a la economía del laissez-faire de Hong Kong, pasando por diversas mezclas de control estatal e iniciativa privada.

Dejando aparte la medida en que la hegemonía china puso a veces un orden transitorio en la región, en el este de Asia no ha existido una sociedad internacional (en el sentido británico de la expresión) como ha existido en Europa Occidental.17 A finales del siglo xx, Europa ha estado vinculada por un conjunto extraordinariamente denso de instituciones internacionales: la Unión Europea, la OTAN, la Unión Europea Occidental, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y para la Cooperación en Europa, entre otras. El este asiático no ha conocido nada semejante excepto la ASEAN, organismo que no incluye a ninguna potencia importante, por lo general ha evitado los asuntos tocantes a la seguridad y sólo está comenzando a avanzar hacia las formas más primitivas de integración económica. En los años noventa, se fundó la APEC, una organización mucho más amplia, que incorporaba la mayor parte de los países del Pacific Rim, pero es un foro de diálogo poco operativo, más débil incluso que la ASEAN. Ninguna otra institución multilateral importante reúne a las principales potencias asiáticas.

Otro contraste con Europa Occidental: las semillas para el conflicto entre Estados son abundantes en el este asiático. Dos puntos peligrosos generalmente reconocidos son los que han afectado a las dos Coreas y las dos Chinas. Sin embargo, éstos son reliquias de la guerra fría. Las diferencias ideológicas van perdiendo significación, y ya en 1995 las relaciones habían aumentado de forma importante entre las dos Chinas y habían comenzado a fomentarse entre las dos Coreas. La probabilidad de que unos coreanos luchen contra otros existe, pero es pequeña; las perspectivas de que unos chinos luchen contra otros son mayores, pero siguen siendo limitadas, a menos que los taiwaneses renuncien a su identidad china y constituyan formalmente una República de Taiwán independiente. Como decía un documento militar chino citando con aprobación un dicho común, «debe haber límites para las peleas entre los miembros de una misma familia».18 Aunque la violencia entre las dos Coreas o las dos Chinas sigue siendo posible, una aproximación desde la óptica de la civilización indica que, con el tiempo, las coincidencias culturales harán mermar tal probabilidad.

En el este asiático, los conflictos heredados de la guerra fría se van viendo complementados y sustituidos por otros posibles conflictos que reflejan antiguas rivalidades y nuevas relaciones económicas. Los análisis de la seguridad en el este asiático a principios de los años noventa aludían constantemente al este asiático como a «un vecindario peligroso», «maduro para la rivalidad», como a una región de «varias guerras frías», que «encabeza un regreso al futuro» en el que la guerra y la inestabilidad predominarían.19 A diferencia de Europa Occidental, el este asiático en los años noventa tiene disputas territoriales sin resolver, las más importantes de las cuales incluyen la de Rusia y Japón sobre las islas del norte, y entre China, Vietnam, Filipinas y potencialmente otros Estados del sudeste asiático, sobre el mar de China meridional. Las diferencias a propósito de fronteras entre China, por un lado, y Rusia y la India, por el otro, quedaron limadas a mediados de los noventa, pero podrían reaparecer, lo mismo que las reivindicaciones chinas sobre Mongolia. Había sublevaciones o movimientos secesionistas, en algunos casos apoyados desde el exterior, en Mindanao, Timor oriental, Tibet, el sur de Tailandia y Birmania oriental. Además, aunque a mediados de los años noventa existía paz entre los Estados del este de Asia, durante los cincuenta años anteriores tuvieron lugar guerras importantes en Corea y Vietnam, y la potencia central de Asia, China, se peleó con los estadounidenses y además con casi todos sus vecinos, entre ellos los coreanos, vietnamitas, chinos nacionalistas, indios, tibetanos y rusos. En 1993, un análisis realizado por el ejército chino indicaba ocho puntos regionales conflictivos que amenazaban la seguridad militar de China, y la Comisión militar central china concluía que, en general, el panorama del este de Asia en materia de seguridad era «muy grave». Tras siglos de contiendas, Europa Occidental está en paz, y la guerra resulta impensable. En el este de Asia no es así, y, como ha indicado Aaron Friedberg, el pasado de Europa podría ser el futuro de Asia.20

El dinamismo económico, las disputas territoriales, rivalidades reavivadas e incertidumbres políticas estimularon en los años ochenta y noventa importantes incrementos de los presupuestos y de los potenciales militares en el este de Asia. Aprovechando su nueva riqueza y, en muchos casos, la buena formación de sus poblaciones, los gobiernos del este asiático han pasado a reemplazar los ejércitos «campesinos» grandes y mal equipados con fuerzas militares más reducidas, más profesionales y tecnológicamente avanzadas. Ante la duda cada vez mayor acerca del grado de compromiso estadounidense en el este asiático, los países tienden a convertirse en militarmente autosuficientes. Aunque los Estados del este asiático continuaban importando grandes cantidades de armas de Europa, los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, daban preferencia a la importación de tecnología que les permitiera producir en territorio nacional aviones, misiles y material electrónico ultramoderno. Japón y los Estados sínicos —China, Taiwán, Singapur y Corea del Sur— han perfeccionado sus industrias de armamento cada vez más. Dada la geografía litoral del este asiático, han insistido en la proyección de fuerzas y en el potencial aéreo y naval. Como consecuencia de ello, naciones que anteriormente no eran militarmente capaces de luchar entre sí se han ido capacitando para ello cada vez más. Estos progresivos incrementos militares han ido acompañados de falta de transparencia y, por tanto, han fomentado más la sospecha y la incertidumbre.21 En una situación en la que las relaciones de poder cambian, cada gobierno se pregunta necesaria y legítimamente: «Dentro de diez años, ¿quién será mi enemigo y quién mi amigo, si es que tengo alguno?».

Las guerras frías asiático-estadounidenses. A finales de los años ochenta y principios de los noventa, las relaciones entre los Estados Unidos y los países asiáticos, aparte de Vietnam, se volvieron cada vez más hostiles, y la capacidad de los Estados Unidos para imponerse en estas controversias decayó. Estas tendencias eran particularmente marcadas con respecto a las grandes potencias del este asiático, y las relaciones de Estados Unidos con China y Japón siguieron sendas paralelas. Chinos y estadounidenses por un lado, y japoneses y estadounidenses por otro, hablaban de guerras frías que se estaban produciendo entre sus respectivos países.22 Estas tendencias simultáneas comenzaron durante el gobierno de Bush y se aceleraron durante el de Clinton. A mediados de los años noventa, las relaciones estadounidenses con las dos principales potencias asiáticas se podían describir, en el mejor de los casos, como «tensas», y parecía haber pocas esperanzas de que mejorasen.* A principios de los años noventa, las relaciones norteamericano-japonesas se fueron caldeando cada vez más con controversias acerca de una amplia serie de cuestiones, entre ellas el papel de Japón en la guerra del Golfo, la presencia militar estadounidense en Japón, las actitudes japonesas hacia la postura estadounidense con respecto a China y otros países en materia de derechos humanos, la participación japonesa en misiones de mantenimiento de la paz y, lo más importante, las relaciones económicas, especialmente el comercio. Las alusiones a guerras comerciales se convirtieron en lugar común.23 Los representantes estadounidenses, particularmente durante el gobierno de Clinton, exigían de Japón cada vez más concesiones; los representantes japoneses se resistían a tales exigencias cada vez más enérgicamente. Cada controversia comercial entre Estados Unidos y Japón era más áspera y más difícil de resolver que la anterior. En marzo de 1994, por ejemplo, el presidente Clinton firmó un decreto que le daba autoridad para aplicar a Japón sanciones comerciales más estrictas, lo cual levantó protestas, no sólo de los japoneses, sino también de la dirección del GATT, la principal organización comercial del mundo. Al poco tiempo Japón reaccionó con un «ataque feroz» contra las medidas de los EE.UU., y poco después de eso los Estados Unidos «acusaron formalmente a Japón» de discriminar negativamente a las empresas estadounidenses en la adjudicación de contratas de la administración del Estado. En la primavera de 1995, el gobierno de Clinton amenazó con imponer aranceles del ciento por ciento a los coches de lujo japoneses, y un acuerdo impidió que tal amenaza se materializara poco antes de que las sanciones entraran en vigor. Evidentemente, se estaba produciendo entre los dos países algo muy parecido a una guerra comercial. A mediados de los años noventa, el deterioro de las relaciones había llegado ya hasta el punto de que importantes figuras políticas japonesas comenzaron a cuestionar la presencia militar de los EE.UU. en Japón.

Durante estos años, la población de ambos países ha ido adoptando una postura cada vez menos favorable respecto al otro país. En 1985, el 87 % de los estadounidenses decía tener una actitud generalmente amistosa respecto a Japón. En 1990 esta cifra había caído ya hasta el 67 %, y en 1993 un escueto 50 % de los estadounidenses se sentía favorablemente dispuesto respecto a Japón y casi dos tercios decían que intentaban evitar comprar productos japoneses. En 1985, el 73 % de los japoneses describían las relaciones entre los Estados Unidos y Japón como amistosas; ya en 1993, el 64 % decía que eran poco amistosas. El año 1991 marcó un hito decisivo y crucial en el cambio de la opinión pública surgida del molde de la guerra fría. Ese año cada uno de los dos países desbancó a la Unión Soviética en las impresiones que producía al otro. Por primera vez, los estadounidenses valoraron a Japón por delante de la Unión Soviética como una amenaza para la seguridad estadounidenses, y por primera vez los japoneses consideraron a los Estados Unidos por delante de la Unión Soviética como una amenaza para la seguridad de Japón.24

Los cambios en las actitudes de las poblaciones iban acompañados por cambios en las ideas de las elites. En los Estados Unidos, surgió un importante grupo de revisionistas académicos, intelectuales y políticos que subrayaban las diferencias culturales y estructurales entre los dos países y la necesidad de que los Estados Unidos adoptaran una línea mucho más dura a la hora de tratar con Japón en asuntos económicos. Las imágenes de Japón en los medios populares de comunicación, publicaciones de no ficción y novelas populares se fueron haciendo cada vez más despectivas. De forma paralela, en Japón apareció una nueva generación de líderes políticos que no había experimentado el poderío estadounidense en la segunda guerra mundial ni su benevolencia tras ella, que estaban muy orgullosos de los éxitos económicos japoneses y que estaban plenamente resueltos a resistir a las exigencias estadounidenses de manera distinta a sus mayores. Estos «resistentes» japoneses eran los homólogos de los «revisionistas» estadounidenses, y en ambos países los candidatos descubrieron que defender una línea dura en cuestiones referentes a las relaciones norteamericano-japonesas era bien recibido por el electorado.

Durante finales de los años ochenta y principios de los noventa las relaciones estadounidenses con China también se fueron volviendo cada vez más hostiles. Los conflictos entre los dos países, dijo Deng Xiaoping en septiempre de 1991, constituían «una nueva guerra fría», expresión repetida constantemente en la prensa china. En agosto de 1995, la agencia de prensa gubernamental declaró que «las relaciones chino-estadounidenses están en el punto más bajo desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas» en 1979. Los representantes chinos denunciaban constantemente supuestas interferencias en asuntos chinos. «Debemos señalar», declaraba un documento interno del gobierno chino en 1992, «que, desde que se han convertido en la única superpotencia, los Estados Unidos han estado intentando frenéticamente asegurarse una nueva hegemonía y una política de poder, y también que su fuerza está en relativa decadencia y que hay límites en lo que puede hacer.» «Las fuerzas hostiles occidentales», dijo en agosto de 1995 el presidente Jiang Zemin, «no han abandonado en ningún momento su maquinación para occidentalizar y "dividir" nuestro país.» Según se dice, en 1995 existía ya un amplio consenso entre los líderes y estudiosos chinos en que los Estados Unidos estaban intentando «dividir territorialmente China, subvertirla políticamente, contenerla estratégicamente y hacerla fracasar económicamente».25

Existían pruebas de todas estas acusaciones. Los Estados Unidos autorizaron al presidente Lee, de Taiwán, a ir a los Estados Unidos, vendieron 150 F-16 a Taiwán, declararon Tibet «territorio soberano ocupado», denunciaron a China por sus violaciones de los derechos humanos, negaron a Pekín las olimpiadas del 2000, normalizaron sus relaciones con Vietnam, acusaron a China de exportar componentes de armas químicas a Irán, impusieron sanciones comerciales a China por sus ventas de equipamiento misilístico a Paquistán, y la amenazaron con sanciones adicionales en cuestiones económicas al tiempo que bloqueaban la admisión de China en la Organización Mundial del Comercio. Cada parte acusó a la otra de mala fe: China, según los estadounidenses, violó acuerdos sobre exportaciones de misiles, derechos de propiedad intelectual y mano de obra reclusa; los Estados Unidos, según los chinos, violaron los acuerdos al permitir que el presidente Lee fuera a los Estados Unidos y al vender a Taiwán avanzados aviones de combate.

Dentro de China, el grupo más importante con una visión hostil con respecto a los Estados Unidos era el ejército, que, al parecer, presionaba constantemente al gobierno para que adoptara una actitud más dura con los Estados Unidos. En junio de 1993, 100 generales chinos, se dice, enviaron una carta a Deng quejándose de la postura «pasiva» del gobierno respecto a los Estados Unidos y de su fracaso a la hora de resistir a los esfuerzos estadounidenses por «chantajear» a China. En otoño de ese año un documento confidencial del gobierno chino explicaba en términos generales las razones de los militares para el conflicto con los Estados Unidos: «Dado que China y los Estados Unidos mantienen desde hace mucho tiempo conflictos sobre sus diferentes ideologías, sistemas sociales y políticas exteriores, resultará imposible mejorar sustancialmente las relaciones chino-estadounidenses». Puesto que los norteamericanos creen que el este asiático se convertirá en «el corazón de la economía mundial... los Estados Unidos no pueden tolerar un adversario poderoso en el este de Asia».26 Para mediados de los años noventa, los funcionarios y organizaciones chinas presentaban rutinariamente a los Estados Unidos como un poder hostil.

El creciente antagonismo entre China y los Estados Unidos estaba impulsado en parte por la política interior de ambos países. Lo mismo que con Japón, la opinión estadounidense informada estaba dividida. Muchas figuras del establishment abogaban por alcanzar un compromiso constructivo con China, incrementar las relaciones económicas con ella e introducirla en la llamada comunidad de naciones. Otros subrayaban la potencial amenaza china para los intereses estadounidenses, afirmaban que los pasos conciliatorios dados hacia China producían resultados negativos y pedían con ahínco una política de firme contención. En 1993, los estadounidenses situaban a China en segunda posición, tras Irán únicamente, como país que mayor peligro entrañaba para los Estados Unidos. La política estadounidense a menudo se centraba en la realización de gestos simbólicos, tales como la visita de Lee a Cornell y el encuentro de Clinton con el Dalai Lama, que ofendió a los chinos; pero al mismo tiempo llevó al gobierno a sacrificar las consideraciones sobre derechos humanos en aras de los intereses económicos, como ocurrió con la prorrogación del trato de nación más favorecida. Por el lado chino, el gobierno necesitaba un nuevo enemigo para reforzar sus llamamientos al nacionalismo chino y para legitimar su poder. Como la lucha por la sucesión se alargó, la influencia política de los militares aumentó, y el presidente Kiang y otros aspirantes al poder después de Deng no podían permitirse ser negligentes en la promoción de los intereses chinos.

Así, en el curso de una década, las relaciones estadounidenses tanto con Japón como con China «se deterioraron». Este cambio en las relaciones asiático-estadounidenses fue tan amplio y abarcó tantas áreas temáticas diferentes que parece improbable que sus causas se puedan encontrar en conflictos puntuales de interés a propósito de piezas de automóvil, ventas de máquinas fotográficas o bases militares, por un lado, o encarcelamientos de disidentes, tráfico de armas o piratería intelectual, por el otro. Además, iba claramente contra el interés nacional estadounidense el permitir que sus relaciones con las dos principales potencias asiáticas se volvieran simultáneamente más conflictivas. Las reglas elementales de la diplomacia y la política de poder prescriben que los Estados Unidos deben intentar enfrentar a uno contra el otro, o al menos suavizar las relaciones con uno si están haciéndose más conflictivas con el otro. Sin embargo esto no sucedió. Estaban actuando factores más amplios que fomentaban el conflicto en las relaciones asiático-estadounidenses y hacían más difíciles de resolver los problemas concretos que surgían en dichas relaciones. Este fenómeno general tenía causas generales.

En primer lugar, una mayor interacción entre las sociedades asiáticas y los Estados Unidos en forma de más comunicaciones, comercio, inversión y conocimiento mutuo multiplicó las cuestiones y temas en que los intereses podían chocar y de hecho chocaban. Esta mayor interacción convirtió en amenazantes para cada sociedad las prácticas y creencias de la otra, que a distancia habían parecido de un exotismo inocuo. En segundo lugar, la amenaza soviética llevó en los años cincuenta al Tratado de seguridad mutua entre Estados Unidos y Japón. El crecimiento del poder soviético en los años setenta llevó al establecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y China en 1979 y a una cooperación ad hoc entre los dos países para promover su interés común en neutralizar esa amenaza. El final de la guerra fría eliminó este decisivo interés común de los Estados Unidos y las potencias asiáticas, y en su lugar no dejó nada. En consecuencia, pasaron a primer plano otras cuestiones en las que existían importantes conflictos de intereses. En tercer lugar, el desarrollo económico de los países del este asiático modificaron el equilibrio global de poder entre ellos y los Estados Unidos. Como hemos visto, los asiáticos han afirmado cada vez más la validez de sus valores e instituciones y la superioridad de su cultura respecto a la cultura occidental. Los estadounidenses, por el otro lado, tendían a suponer, particularmente tras su victoria en la guerra fría, que sus valores e instituciones eran aplicables universalmente y que seguían teniendo el poder de configurar las políticas exteriores e interiores de las sociedades asiáticas.

Este cambiante entorno internacional puso en primer plano las diferencias culturales fundamentales entre las civilizaciones asiática y estadounidense. En el plano más general, el ethos confuciano que impregnaba muchas sociedades asiáticas subrayaba los valores de autoridad, jerarquía, la subordinación de los derechos e intereses individuales, la importancia del consenso, el evitar la confrontación, «salvar las apariencias» y, en general la supremacía del Estado sobre la sociedad y de la sociedad sobre el individuo. Además, los asiáticos tendían a pensar la evolución de sus sociedades desde una perspectiva de siglos y milenios y a dar prioridad a potenciar al máximo los logros a largo plazo. Estas actitudes contrastaban con la primacía, en las creencias estadounidenses, de la libertad, la igualdad, la democracia y el individualismo, y su propensión a desconfiar del gobierno, oponerse a la autoridad, promover frenos y equilibrios, estimular la competencia, sancionar los derechos del individuo, y a olvidar el pasado, ignorar el futuro y concentrarse en elevar al máximo los logros inmediatos. Las fuentes de conflicto están en las diferencias fundamentales en el ámbito de la sociedad y la cultura.

Estas diferencias tuvieron consecuencias concretas para las relaciones entre los Estados Unidos y las principales sociedades asiáticas. Los diplomáticos hicieron grandes esfuerzos para resolver los conflictos estadounidenses con Japón en cuestiones económicas, particularmente el superávit comercial de Japón y su resistencia a los productos e inversión estadounidenses. Las negociaciones comerciales norteamericano-japonesas asumieron muchas de las características de las negociaciones soviético-estadounidenses de limitación de armamentos durante la guerra fría. Hasta 1995, aquéllas habían producido menos resultados aún que éstas, porque estos conflictos procedían de las diferencias fundamentales entre las dos economías, y particularmente de la naturaleza única de la economía japonesa entre las de los principales países industrializados. Las importaciones de Japón de productos manufacturados han ascendido aproximadamente al 3,1 % de su PIB, que contrasta con un promedio del 7,4 % en el caso de las demás principales potencias industrializadas. La inversión extranjera directa en Japón ha sido un minúsculo 0,7 % del PIB, mientras que para los Estados Unidos ha sido el 28,6 %, y el 38,5 % para Europa. Japón fue el único de los países industrializados que poseía superávit presupuestarios a principios de los años noventa.27

En conjunto, la economía japonesa no ha funcionado del modo que mandan las leyes supuestamente universales de la teoría económica occidental. La suposición simple por parte de los economistas occidentales en los años ochenta de que devaluar el dólar reduciría el superávit comercial japonés se demostró falsa. Aunque el acuerdo Plaza de 1985 rectificaba el déficit comercial estadounidense con Europa, surtió poco efecto sobre el déficit con Japón. Cuando la cotización del yen bajó a menos de cien por dólar, el superávit comercial japonés se mantuvo alto e incluso se incrementó. El pensamiento económico occidental tiende a postular una compensación negativa entre desempleo e inflación, y así se considera que una tasa de paro significativamente inferior al 5 % desencadena presiones inflacionarias. Sin embargo, durante años Japón tuvo un desempleo medio inferior al 3 % y una inflación media del 1,5 %. Ya en los años noventa, tanto los economistas estadounidenses como los japoneses habían acabado reconociendo y conceptualizando las diferencias básicas entre estos dos sistemas económicos. El nivel especialmente bajo de importaciones manufacturadas de Japón, concluía un minucioso estudio, «no se puede explicar mediante los factores económicos habituales». «La economía japonesa no sigue la lógica occidental», afirmaba otro analista, «digan lo que digan los analistas de futuro occidentales, por la sencilla razón de que no es una economía de mercado libre occidental. Los japoneses... han inventado un tipo de economía que se comporta de maneras que confunden la capacidad de predicción de los observadores occidentales.»28

¿Cómo se explica el carácter peculiar de la economía japonesa? Entre los principales países industrializados, la economía japonesa es única porque la sociedad japonesa es especialmente no occidental. La sociedad y cultura japonesas difieren de la sociedad y cultura occidentales, y particularmente de las estadounidenses. Estas diferencias han sido destacadas en todos los análisis comparativos serios de Japón y los Estados Unidos.29 La resolución de los problemas económicos entre estos dos países depende de que se produzcan cambios fundamentales en la naturaleza de una o de ambas economías, lo cual depende, a su vez, de que se produzcan cambios básicos en la sociedad y la cultura de uno de ellos o de ambos. Tales cambios no son imposibles. Las sociedades y las culturas cambian. Puede ser como resultado de un acontecimiento traumático importante: la derrota total en la segunda guerra mundial transformó a dos de los países más militaristas del mundo en dos de los más pacifistas. Sin embargo, parece improbable que los Estados Unidos o Japón impongan un Hiroshima económico al otro. El desarrollo económico también puede cambiar profundamente la cultura y estructura social de un país, como ocurrió en España entre comienzos de los años cincuenta y finales de los setenta, y quizá la riqueza económica hará de Japón una sociedad más orientada hacia el consumo al modo norteamericano. A finales de los años ochenta, tanto los japoneses como los estadounidenses afirmaban que su país debía llegar a parecerse más al otro país. De una manera limitada, el acuerdo norteamericano-japonés acerca de iniciativas sobre obstáculos estructurales fue pensada para promover esta convergencia. El fracaso de este esfuerzo y de otros semejantes atestigua el grado en que las diferencias económicas están profundamente enraizadas en las culturas de las dos sociedades.

Mientras que los conflictos entre los Estados Unidos y Asia tenían sus fuentes en las diferencias culturales, los resultados de sus conflictos ponían de manifiesto las cambiantes relaciones de poder entre los Estados Unidos y Asia. Los Estados Unidos se apuntaron algunas victorias en estas disputas, pero la tendencia iba en dirección asiática, y el cambio de poder exacerbó aún más los conflictos. Los Estados Unidos esperaban que los gobiernos asiáticos lo aceptaran como el líder de «la comunidad internacional» y asintieran a la aplicación de los principios y valores occidentales a sus sociedades. Los asiáticos, por otro lado, como dijo el vicesecretario de Estado Winston Lord, eran «cada vez más conscientes y estaban más orgullosos de sus logros», esperaban ser tratados como iguales y tendían a considerar a los Estados Unidos «una niñera, cuando no un matón, internacional». Sin embargo, dentro de la cultura estadounidense, hay imperativos profundos que impulsan a los Estados Unidos a ser al menos una niñera, cuando no un matón, en asuntos internacionales, y, como consecuencia de ello, las expectativas estadounidenses estaban cada vez más reñidas con las asiáticas. En una amplia serie de cuestiones, los líderes japoneses y de otros países de Asia aprendieron a decir no a sus homólogos estadounidenses, un no expresado a veces en educadas versiones asiáticas de «¡Largo!». Quizá el simbólico hito crucial en las relaciones asiático-estadounidenses fue lo que un funcionario japonés de alto rango denominó el «primer gran descarrilamiento de trenes» en las relaciones entre Estados Unidos y Japón, que tuvo lugar en febrero de 1994, cuando el Primer ministro Morihiro Hosokawa rechazó firmemente la exigencia del presidente Clinton de objetivos numéricos para las importaciones japonesas de productos manufacturados estadounidenses. «Hace siquiera un año, no podríamos haber imaginado que esto llegara a suceder», comentó otro funcionario japonés. Un año después, el ministro de Exteriores de Japón subrayó este cambio declarando que, en una era de competencia económica entre naciones y regiones, el interés nacional de Japón era más importante que su «mera identidad» como miembro de Occidente.30

La gradual adaptación estadounidense al modificado equilibrio de poder quedó puesta de manifiesto en la política norteamericana con respecto a Asia en los años noventa. En primer lugar, concediendo de hecho que carecía de la voluntad y/o la capacidad para presionar a las sociedades asiáticas, los Estados Unidos separaron las áreas temáticas en las que podían tener influencia de aquellas donde tenían conflictos. Aunque Clinton había proclamado los derechos humanos una prioridad absoluta de la política exterior estadounidense con respecto a China, en 1994 reaccionó ante la presión de empresas estadounidenses, Taiwán y otras fuentes, desvinculó los derechos humanos de las cuestiones económicas y abandonó el esfuerzo de usar la prórroga del estatuto de nación más favorecida como medio de influir en la conducta china para con sus disidentes políticos. En un paso paralelo, el gobierno separó formalmente la política de seguridad respecto a Japón, donde presumiblemente podía ejercer influencia, del comercio y otras cuestiones económicas, donde sus relaciones con Japón eran muy conflictivas. Así, los Estados Unidos deponían armas que podrían haber usado para promover los derechos humanos en China y las concesiones comerciales de Japón.

En segundo lugar, los Estados Unidos siguieron reiteradamente una vía de reciprocidad anticipada con las naciones asiáticas, haciendo concesiones con la expectativa de que éstas provocarían otras parecidas de los asiáticos. Esta vía se justificó a menudo haciendo referencia a la necesidad de mantener «un compromiso constructivo» o «el diálogo» con el país asiático. Sin embargo, lo más frecuente era que el país asiático interpretara la concesión como un signo de la debilidad estadounidense y, por tanto, que pudiera llegar más lejos en el rechazo de las exigencias norteamericanas. Esta tónica fue particularmente perceptible con respecto a China, que reaccionó ante la desvinculación estadounidense del estatuto de nación más favorecida con una nueva e intensa serie de violaciones de los derechos humanos. Debido a la inclinación estadounidense a identificar «buenas» relaciones con relaciones «amistosas», los Estados Unidos están en notable desventaja a la hora de competir con sociedades asiáticas que consideran «buenas» relaciones las que les reportan victorias. Para los asiáticos, las concesiones no han de ser correspondidas, han de ser explotadas.

En tercer lugar, los reiterados conflictos entre los EE.UU. y Japón sobre cuestiones comerciales respondían a una modalidad en la que los Estados Unidos planteaban exigencias a Japón y amenazaban con sanciones si éstas no eran atendidas. A continuación se mantenían negociaciones prolongadas y después, en el último momento antes de que las sanciones entraran en vigor, se anunciaba un acuerdo. Por lo general, los acuerdos estaban redactados de forma tan ambigua que los Estados Unidos podían cantar victoria de forma genérica, y los japoneses podían cumplir o no cumplir el acuerdo según quisieran, y todo seguía como antes. De manera parecida, los chinos asentían de mala gana a declaraciones de principios generales concernientes a los derechos humanos, la propiedad intelectual o la proliferación, pero los interpretaban de forma muy diferente que los Estados Unidos y continuaban con sus directrices previas.

Estas diferencias de cultura y el cambiante equilibrio de poder entre Asia y Norteamérica animaron a las sociedades asiáticas a apoyarse mutuamente en sus conflictos con los Estados Unidos. En 1994, por ejemplo, prácticamente todos los países asiáticos «desde Australia a Malaisia y Corea del Sur» se solidarizaron con Japón en su resistencia a la exigencia estadounidense de objetivos numéricos para importaciones. Simultáneamente, se produjo una adhesión parecida en favor del trato de nación más favorecida para China: el Primer ministro de Japón, Hosokawa, se puso a la cabeza afirmando que los conceptos occidentales de derechos humanos no se podían «aplicar sin más ni más» a Asia, y el de Singapur, Lee Kuan Yew, advirtió que, si presionaban a China «los Estados Unidos se encontrarían totalmente solos en el Pacífico».31 En otra muestra de solidaridad, asiáticos y africanos, entre otros, se solidarizaron con los japoneses respaldando la reelección del japonés que desempeñaba el cargo de presidente de la Organización Mundial de la Salud contra la oposición de Occidente, y Japón apoyó a un surcoreano para que presidiera la Organización Mundial del Comercio contra el candidato de Estados Unidos, el ex presidente de México Carlos Salinas. La experiencia histórica demuestra sin lugar a dudas que, en los años noventa, cada país del este asiático tenía ya la sensación de que, en cuestiones relativas al conjunto del Pacífico, tenía mucho más en común con otros países de su misma región que con los Estados Unidos.

Así, el final de la guerra fría, la creciente interacción entre Asia y los Estados Unidos y la relativa decadencia del poder norteamericano hizo patente el choque de culturas entre los Estados Unidos y Japón y otras sociedades asiáticas y posibilitó a éstas el resistir a la presión estadounidense. El ascenso de China suponía una amenaza más fundamental para los Estados Unidos. Los conflictos de los EE.UU. con China abarcaban un abanico mucho más amplio de cuestiones que los conflictos con Japón, entre ellos cuestiones económicas, derechos humanos, Tibet, Taiwán, el mar de la China meridional y la proliferación de armas. En casi ninguna cuestión de principios importante compartieron los Estados Unidos y China objetivos comunes. Las diferencias eran generales. Como con Japón, estos conflictos estaban en gran parte arraigados en las diferentes culturas de las dos sociedades. Sin embargo, los conflictos entre los Estados Unidos y China también llevaban aparejadas cuestiones de poder. China no está dispuesta a aceptar el liderazgo o hegemonía estadounidense en el mundo; los Estados Unidos no están dispuestos a aceptar el liderazgo o hegemonía chinos en Asia. Durante más de doscientos años, los Estados Unidos han intentado impedir la aparición de una potencia que dominara Europa de forma aplastante. Durante casi cien años, empezando con su política de «puerta abierta» respecto a China, han intentado hacer lo mismo en el este asiático. Para conseguir estos objetivos han librado dos guerras mundiales y una guerra fría contra la Alemania imperial, la Alemania nazi, el Japón imperial, la Unión Soviética y la China comunista. Este interés estadounidense persiste y fue reafirmado por los presidentes Reagan y Bush. La aparición de China como la potencia regional dominante en el este de Asia, si continúa, amenaza ese interés central de los Estados Unidos. La causa subyacente de conflicto entre Estados Unidos y China es su diferencia básica sobre cuál debe ser el futuro equilibrio de poder en el este asiático.

La hegemonía china: hacer de contrapeso y además subirse al carro del vencedor. Con seis civilizaciones, dieciocho países, economías que crecen rápidamente e importantes diferencias políticas, económicas y sociales entre sus sociedades, el este asiático podría desarrollar cualquiera de las diversas pautas de relaciones internacionales a principios del siglo xxi. Cabe pensar la posibilidad de que surja un conjunto sumamente complejo de relaciones conflictivas y de cooperación que implique a la mayoría de las potencias principales y de nivel medio de la región. También podría tomar forma una potencia importante, un sistema internacional multipolar, en el que China, Japón, los Estados Unidos, Rusia y posiblemente la India se contrapesaran y compitieran entre sí. Otra posibilidad es que la política del este asiático esté dominada por una sostenida rivalidad bipolar entre China y Japón o entre China y los Estados Unidos, y que los demás países se alineen con un bando o el otro, u opten por el no alineamiento. También cabe la posibilidad de que la política del este asiático regrese a su tradicional modalidad unipolar con una jerarquía de poder centrada en Pekín. Si China sostiene sus altos niveles de crecimiento económico en el siglo xxi, mantiene su unidad en la era posterior a Deng y no queda paralizada por luchas sucesorias, es probable que intente llevar a la práctica la última de estas posibilidades. Que tenga éxito o no depende de las reacciones de los demás integrantes del juego de la política del poder en el este asiático.